どのクラスも、この一年間の学びの成果を発表する大切な機会となり、子どもたちはできるようになったことや自信がついたことを、頑張って伝える様子がありました。緊張しながらも精一杯発表する姿からは、それぞれの確かな成長が感じられました。

これまでの歩みを振り返り、これからの自分へとつなげる学習に取り組んでいた学年がありました。生まれたばかりの自分を調べお母さんやお父さんの気持ちを考えた2年生、20歳の半分という節目に立ってこれまでの成長を振り返った4年生、将来の夢や心に残る言葉を通して未来への決意を表現した6年生。形は違っても、どの学年にも共通して、「これまで支えてくれた人への感謝」と「これからの自分への決意」がありました。

子どもたちが自分の成長にしっかりと意味づけをし、今の自分を誇らしく見つめる姿は、とても頼もしく感じられました。保護者の皆様にとっても、わが子の成長を改めて実感し、これまでの歩みを温かく振り返る時間になったことと思います。

2年生 生活科「大きくなった ぼく わたし」

2年生の生活科では、「大きくなった ぼく わたし」の学習を進めています。誕生日について考えることから始まったこの単元。子どもたちは、「生まれたときの自分ってどんなだったのだろう?」と興味をもち、自分調べをしてきました。先週は、自分が生まれたときと同じ重さの砂を入れたペットボトルを抱えて、一日を過ごしました。「こんなに重かったんだ」「動くのが大変だね」実際に体験することで、子どもたちはその重みから、お母さんの気持ちや家族の大変さ、そして温かさを感じ取ったようでした。

そんな子ども達に、お家の方からの手紙が届きました。そこには、生まれたときの様子や、その瞬間の喜び、わが子への思いがたくさん綴られていました。手紙を読む教室は、静かであたたかな空気に包まれました。子どもたちの目からは、自然と涙がこぼれ落ちていました。お父さんやお母さん、ご家族のみなさんに大切に育ててもらったことを改めて知り、自分自身を見つめ直す大切な時間となりました。

明日の参観日では、これまでの学習のまとめを伝えます。子どもたちがどんな言葉で、どんな気持ちを届けてくれるのか、とても楽しみです。

来年度に向けて ~みんなでつくる学校~

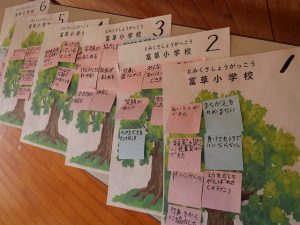

校長講話で、来年度に向けた準備についてのお話がありました。学校では今、さまざまな引き継ぎや準備が進んでいます。児童会の当番活動や富草太鼓の引き継ぎ、そして各学年でも一つ上の学年を意識した取り組みが始まっています。先生たちもまた、来年度の学校をよりよくするために、全体の計画を練り、準備を進めています。そこで、学校の主役である子どもたちの声を聞かせてもらいました。なかよし班ごとに、学校の「よいところ」をピンクの付箋に書き出しました。すると、「行事が盛り上がった」「学年越えて遊べた」「笑顔があふれていた」など、たくさんの素敵な意見が次々と出てきました。さらに、「もっとよくしたいところ」をブルーの付箋に書き出すと、来年度に向けた前向きなアイデアや思いも数多く集まりました。みんなで関わり、みんなでつくる学校。子どもたちの声を大切にしながら、よりよい学校づくりを進めていきたいと思います。

富草太鼓の引継ぎ練習

体育館から力強い太鼓の音が響いてきました。音のする方へ行ってみると、5年生と6年生が「富草太鼓」の引継ぎ練習に取り組んでいました。引継ぎ式を終えて間もない中での練習でしたが、5年生はたたき方を覚え、曲のはじめから中盤あたりまでを、6年生の演奏に合わせて一緒に太鼓を打っていました。6年生のこれまで受け継いできた伝統を丁寧に伝える頼もしい「お手本」の姿がありました。5年生は先輩の音をよく聴きながら、曲調やリズム、タイミング、そして大切なかけ声まで、真剣な表情で一つ一つを吸収しようとしていました。まだ練習が始まって間もないにもかかわらず、曲に合わせて打つことができていた5年生の吸収力には驚きです。これからの成長がますます楽しみになりました。

当番活動スタート!フレッシュな一日

新しく引き継いだ委員会での当番活動が始まりました。朝からやる気いっぱいの表情で、それぞれが元気に活動に取り組む姿が見られました。4・5年生は、優しくやり方を確認しながら低学年の子どもたちをリードし、フレッシュな顔ぶれで協力し合う様子に笑みがこぼれました。初めての活動に少し緊張しながらも、楽しみながら取り組む姿が良かったです。放送当番では、優しい口調で落ち着いたアナウンスが聞こえてきて、校内に爽やかな声が響きました。新しいメンバーならではの初々しさと一生懸命さが伝わる放送でした。また、放課後には「6年生を送る会」に向けた準備も始まりました。5年生からは、「感謝の気持ちをしっかり届けよう」という思いが伝えられ、いよいよ本格的な準備がスタート。次を引き継ぐという大切な役割を意識しながら、一人ひとりの心が豊かに働いた一日でした。

準備児童会

先日、6年生から5年生へ児童会の引継ぎが行われ、今日は5年生による初めての児童会の司会でした。委員長や副委員長として挨拶をする姿には、緊張からか少し表情の堅さも見られました。当番活動の説明が始まる頃には、低学年にもきちんと伝えようとするとても頼もしい姿を見せてくれました。初めて当番活動に参加する2年生にも分かるように、「どのように行うのか」「どんなところに気をつけるのか」を、6年生からのアドバイスも交えながら丁寧に説明していました。一つ一つ言葉を選びながら話す様子からは、「これからは自分たちが中心になって活動していく」という自覚が感じられました。頼もしい5年生、そしてその活動をしっかりと支える4年生。さらに、フレッシュな2・3年生のこれからの活躍も楽しみです。

白熱したゲームを目指して

卒業式に向けて

初めての富草タイム

第2回児童総会

児童総会が行われ、一年間の取り組みを振り返りました。今年度の児童会は、「毎日明るいあいさつを 協力・楽しい・美しい」をテーマに掲げ、笑顔があふれる富草小学校を目指して、一人一人が力を合わせて活動してきました。児童会長のまとめの言葉では、富草まつりの準備に向けて、なかよし班のみんなが協力して時間に間に合うよう一生懸命取り組んでいた姿や、富草タイムの活動での笑顔の交流や仲良く話し合う温かな様子が紹介されました。日々の児童会活動を通して、富草小学校がますます「なかよしの輪」に包まれてきたことを、全校で実感する時間なりました。

各委員会の発表では、これまで学校の中心となって活躍してきた6年生の、堂々とした態度と自信に満ちた姿が印象的でした。丁寧に準備を重ねてきたことが伝わり、会場には自然と大きな拍手が広がりました。その姿を見つめる5年生は、次の児童会を引き継ぐ決意と身の引き締まる思いを抱いていたことでしょう。

6年生を中心に、みんなで力を合わせて築いてきた富草小学校。互いを思いやり、支え合いながら歩んできた一年を振り返り、全校児童の頑張りに心から感謝したいと思います。